10e Regard sur le mal-logement en Europe - Retour sur la présentation

Le 9 octobre 2025, la Fondation pour le Logement et la FEANTSA ont présenté la 10e édition du Regard sur le mal-logement en Europe.

Contre 22 % en 2023, soit une hausse de 32 %.

Source – Eurostat (2024)

10e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2025

Quelques éléments du mal-logement aujourd'hui :

Depuis 2018, les prix du logement ont fortement augmenté en Europe. En effet, ils ont progressé de :

Parallèlement, le taux d’effort excessif, c’est-à-dire la part du revenu consacrée au logement dépassant 40 %, diminue. Il est passé de 11,6 % en 2013 à 8,2 % en 2024. Cependant, cette baisse profite surtout aux ménages aisés, car les difficultés se concentrent sur les plus modestes.

Globalement, les logements sont de meilleure qualité en Europe. Pourtant, certains problèmes persistent :

16,9 % des européens vivent en situation de surpopulation,

4 % de la population européenne vit dans un logement à la fois surpeuplé et dégradé.

Un plan pour le logement abordable au niveau européen

Logement abordable ?

La politique du logement abordable, impulsée par la Commission Européenne en 2023, se concentre sur le coût supportable pour les ménages. Les prix des logements devraient être déterminés en fonction du revenu et à la part que chaque ménage peut consacrer au logement sans sacrifier ses autres dépenses.

Cependant, le rapport souligne que cette notion peut être trompeuse. En effet :

– Elle ne garantit pas l’accès au logement des ménages les plus précaires,

– Elle brouille la frontière entre logement social et marché privé.

En effet, plusieurs pays utilisent cette notion pour réduire le logement social au profit de produits « intermédiaires » :

Focus en France : Une “financiarisation à petits pas” du logement social et intermédiaire

Le secteur du logement social français reste l’un des plus importants d’Europe avec 4,6 millions de logements (2021), soit environ 15 % des ménages logés.

Ce modèle repose sur une approche généraliste. En théorie, 72 % de la population française est éligible à un logement social selon les plafonds de ressources :

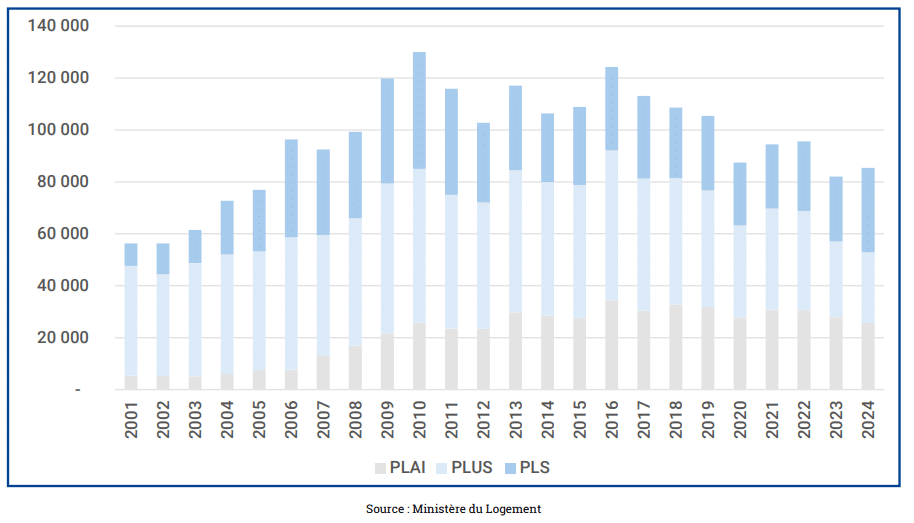

– PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : 25 % des ménages les plus modestes.

– PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : 55 %C des ménages.

– PLS (Prêt Locatif Social) : 72 % des ménages.

Cependant, depuis la création du LLI (Logement Locatif Intermédiaire) en 2014, les investisseurs privés participent à la construction de logements semi-subventionnés. Les loyers restent élevés (85 à 90 % du marché) et ciblent les classes moyennes. Ces ménages sont exclus du privé mais ne sont pas prioritaires pour le social. Ainsi, le LLI brouille la frontière entre logement social et logement marchand.

La part de logements sociaux diminue...

Depuis le pic de 2009-2012, la production de logements sociaux diminue. Les PLAI, destinés aux ménages les plus modestes, stagnent à moins de 30000 par an. En revanche, les PLUS et PLS dominent les financements montrant une montée en gamme au détriment du logement très social.

Parallèlement, la situation reste alarmante. En France, 2,8 millions de demandes de logement sociaux sont en attente. La part de logements très sociaux diminue, tandis que les logements intermédiaires se développent. Ainsi, on observe un décalage entre l’offre et les besoins réels.

Ci-dessous, un graphique sur la production annuelle de logements sociaux financés en France entre 2001-2024 (source : figure 1, page 54 du 10e Regard sur le mal-logement en Europe).